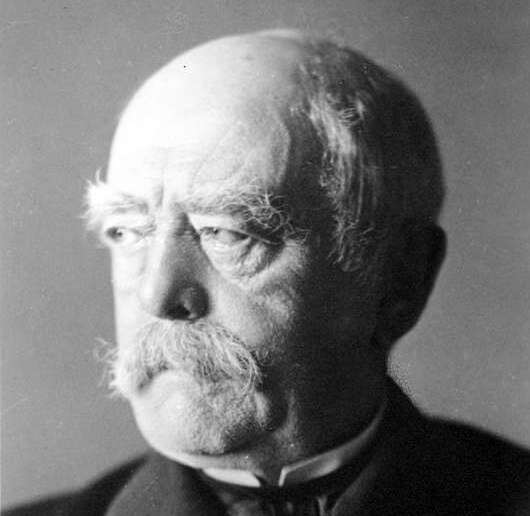

オットー・フォン・ハプスブルク(ドイツ語: Otto von Habsburg, 1912年11月20日 - 2011年7月4日)は、最後のオーストリア皇帝カール1世と皇后ツィタの第一子で、長男。オーストリア皇太子(1918年の帝政廃止によって身分喪失)。ハプスブルク家家長(1922~1961年、あるいは1922~2006年)。

1930年代のオーストリアにおける君主制復活運動を指導し、ナチス・ドイツのオーストリア侵略計画に対抗した。オーストリア併合の最大の障壁とアドルフ・ヒトラーに見なされ、そのオーストリア侵略計画は彼の名から「オットー作戦」と呼ばれた。第二次世界大戦中にはアメリカに亡命してフランクリン・ルーズベルト米大統領やウィンストン・チャーチル英首相と接触し、弟らとともにオーストリア解放に尽力した。

ドイツ、オーストリア、ハンガリー、クロアチアの市民権を持ち、欧州議会議員や国際汎ヨーロッパ連合会長を務めるなど、汎ヨーロッパ主義的に活動した政治家でもある。第二次世界大戦中には「ドナウ連邦」樹立を、戦後は欧州統合を提唱した。汎ヨーロッパ・ピクニックの中心人物の一人である。

生涯

皇族時代

誕生

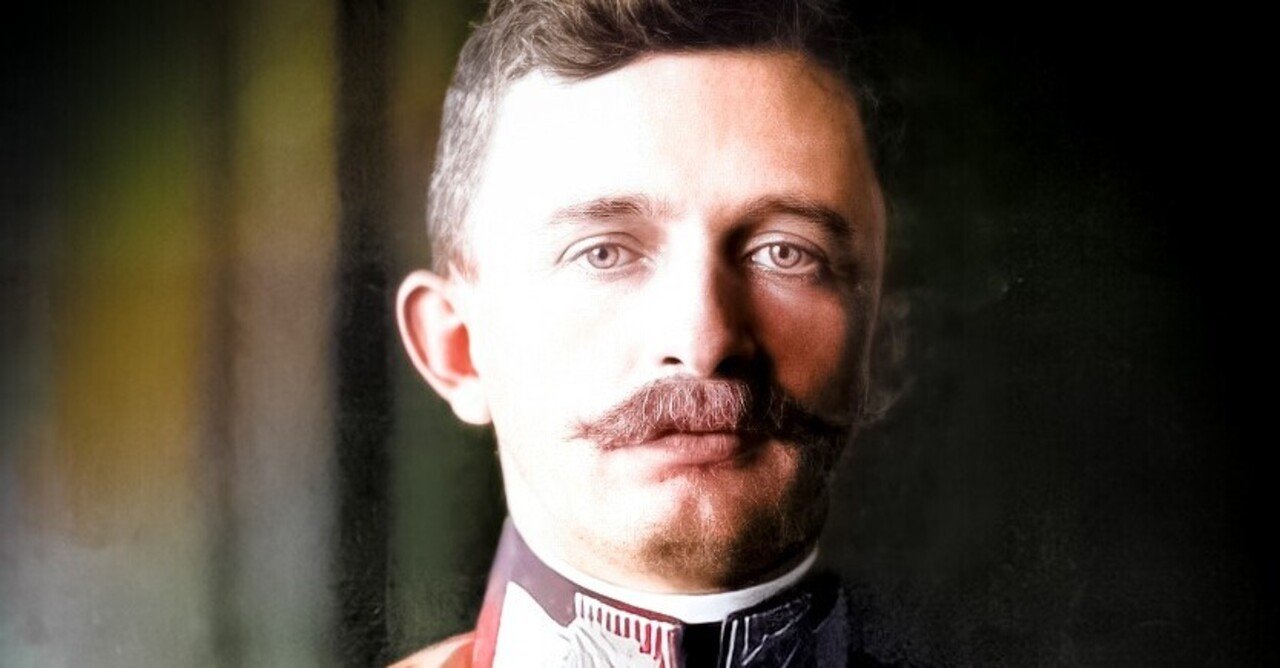

1912年11月20日午前2時45分、カール大公とツィタ大公妃の長子として、ライヒェナウのヴィラ・ヴァルトホルツで誕生した。体重はおよそ4000グラムだった。生誕時の皇位継承順位は第3位。老齢の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は男児の誕生をことのほか喜んだ。

フランツ・ヨーゼフ1世からみてこの新大公は、亡き弟カール・ルートヴィヒ大公の曾孫というやや遠い血縁であったが、皇帝唯一の男子だったルドルフ皇太子はすでに亡く、皇位継承者に指名した甥のフランツ・フェルディナント大公はゾフィー・ホテクと貴賤結婚しており、その子孫には皇位継承権が認められなかった。よって、フランツ・フェルディナント大公の次には、その弟オットー・フランツ大公(1906年にすでに他界)の長男であるカール大公が皇位を継ぐことが確実視されており、その長男として生まれた新大公も未来のオーストリア皇帝・ハンガリー国王になるだろうと目された。

誕生から数日後、オーストリアの『新自由新聞』は「1970年代には誕生した新大公がハプスブルク家の頂点に立つことになろう」という予測を紙面に載せた。『ライヒ・ポスト』紙は「たとえ、ときとして茨の冠をかぶることになろうとも、君主の誇りを持ち、こうした重荷に耐えられない者に、神はどうして使命や力強さを与えるであろうか」と書いた。他にも「この皇太子の誕生に、隣室で待機していた父のカール大公の表情は喜びに満ち溢れていた」と報道されるなど、いかなる新聞も、誕生したばかりの大公が未来の君主であることを前提とする紙面であった。皇族の誕生がこうした論調で報じられたのは、かつてのルドルフ皇太子の誕生以来、およそ54年ぶりのことであった。

洗礼

洗礼式は1912年11月25日、ヴィラ・ヴァルトホルツの礼拝堂で行われた。この洗礼式のためにシェーンブルン宮殿から多くの樹木が移植され、ヴィラ・ヴァルトホルツは美しく整えられたという。

洗礼式の代父は皇帝フランツ・ヨーゼフ1世、代母は母方の祖母であるマリーア・アントーニア・デル・ポルトガッロであると、誕生前から決められていた。皇位継承者であるフランツ・フェルディナント大公が皇帝の代理を務めることになっていたが、誕生の報告を受けた際に彼はブダペストにいた。すぐさま帝都ウィーンへ戻るのは不可能だったため、早めに洗礼式を行いたい教会の意に反して、出生から洗礼式の挙行までに5日を要することとなった。

ウィーン大司教であるフランツ・ザビエル・ナグル枢機卿のもとで、「フランツ・ヨーゼフ・オットー・ロベルト・マリア・アントン・カール・マックス・ハインリヒ・シクストゥス・クサーヴァー・フェリックス・レトゥス・ルートヴィヒ・ガエタン・ピウス・イグナティウス」の洗礼名を与えられた。それは将来「フランツ・ヨーゼフ2世」として即位することを念頭に置いての命名であった。しかし、時の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世への遠慮によるものか、母ツィタからは「フランツ・ヨーゼフ」ではなく「オットー」と呼ばれた。

第一次世界大戦

シェーンブルン宮殿にて、老帝との同居生活

1914年6月28日にサラエボ事件が起こり、これをきっかけとして第一次世界大戦が勃発した。皇位継承者フランツ・フェルディナント大公が銃弾に斃れたことによって、父カール大公が新たに皇位継承者となり、オットーの皇位継承順位も第2位に繰り上がった。

同年のうちにカール大公一家は、フランツ・ヨーゼフ1世たっての願いによって、シェーンブルン宮殿で老帝と同居するようになった。一家が暮らすようになったシェーンブルン宮殿の居室は、かつてフランツ・ヨーゼフ1世の両親であるフランツ・カール大公とゾフィー大公妃が生活していた部屋だった。

「朕には子供たちが何よりも素晴らしく好ましい。年を取れば取るほど、子供が好きになる」と側近に漏らしたこともある老帝にとって、元気な子供たちとともに時間を過ごすことは最大の気晴らしであった。フランツ・ヨーゼフ1世はとりわけ兄弟のうち最年長であるオットーを寵愛し、よちよち歩きをするようになったオットーを見るのを楽しみにしていたという。

1916年、皇太子に

1916年11月21日にフランツ・ヨーゼフ1世が崩御して父カールがオーストリア皇帝に即位したのに伴って、オットーは4歳で皇太子になった。11月30日に営まれたフランツ・ヨーゼフ1世の葬儀では、カール1世とツィタに挟まれてカプツィーナー納骨堂への行列の先頭に立った。

同年12月、父のハンガリー国王としての戴冠式がブダペストで挙行された。画家ジュラ・ベンツールのデザインによる錦糸・銀糸で刺繍された白サテンの衣服に身を包んだオットーは、養育係ゲオルク・フォン・ヴァリス伯爵の案内で教会に入り、ブルガリア国王フェルディナントの隣に着席した。この時オットーはハンガリーの人々に注目され、大いに人気を集めたという。

1918年、オーストリア=ハンガリー帝国の崩壊

戦局の悪化によって国民への食料配給の状況は悪化していった。また宮廷においても贅沢は一切許されず、皇帝一家も国民となんら変わらぬ配給を受けるようになった。ある日、アメリカのジャーナリストから丸いビスケットや板チョコをプレゼントされたオットーたちは狂喜したという。

1918年10月、父カール1世は多くの貴重品や荷物を携え、家族とともにブダペスト近郊に位置するゲデレー宮殿に発った。カール1世とツィタはほどなくしてウィーンへ戻ったが、オットーは弟妹と共にそのままハンガリーに留まった。中央同盟国の敗北は決定的となり、10月28日にオーストリア=ハンガリー帝国は連合国に降伏した。

やがてブダペストで革命が発生したため、オットーたちは慌ててシェーンブルンへ戻されることとなった。オットーとその弟妹は、扉のハプスブルク家の家紋(双頭の鷲)が塗りつぶされた自動車でハンガリーを脱出した。運転手は危険を避けるために宮廷用の制服を脱ぎ、軍服に着替えて運転したという。ウィーンへの直線コースはすでに過激派に占拠されていることが想定されたため、大幅に迂回してスロバキアを経由し、一日に480kmも走行してウィーンに向かった。ようやく自動車がシェーンブルン宮殿に辿り着いた時、オットーたちは疲れて眠っていた。

11月9日にドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が退位した影響を受けて、オーストリアでもカール1世の退位を求める声が上がった。カール1世は11月11日に「国事不関与」を宣言、旧来の帝国組織が崩壊していくのに並行してオーストリア共和国が樹立された。時にオットーは6歳であった。カール1世は家族とともにウィーン郊外のエッカルツアウ城へ移り、そして翌年3月23日にはスイスへ亡命した。同年4月2日に議会はハプスブルク法を可決した。

戦間期

1922年、マデイラ島にて「皇位継承」

父カール1世は、国事不関与の宣言こそすれ、退位の宣言などしたつもりはなかった。カール1世は二度にわたって復権するための行動を起こしたが、カール1世の復帰運動はいずれも失敗に終わり、1921年11月19日にカール1世とツィタはポルトガル領マデイラ島に流された。

両親がマデイラ島への船路にある中、オットーたちはスイスになお留まっており、カール1世の義理の祖母マリア・テレサ大公妃の庇護のもとにあった。10月27日の時点ではマリーア・アントーニア・デル・ポルトガッロのもとに移ったようである。

1922年1月、母ツィタは次男ローベルトの虫垂炎の手術が間近に迫っていたことから、期限付きでスイスに入国した。この際にツィタはオットーたちをマデイラ島へ呼び寄せる決心を固めた。1月21日にスイスを発ったツィタの後を追い、1月25日にオットーは安静にせねばならないローベルトを除く弟妹たちと一緒にスイスを離れた。オットーたちはポルトガルでツィタと合流し、2月2日にマデイラ島に到着した。マデイラ島での一家の暮らしは、バターも買えないほど困窮したものであった。

オットーがマデイラ島に到着してからわずか2か月後の1922年4月1日、カール1世は肺炎によって死の床についたが、その際、母ツィタは9歳のオットーにこう言った。

父の重篤な病のことを知っていたのは兄弟のなかでオットーだけであり、唯一カール1世の死去に立ち会った。この日の午後からオットーは「陛下」と呼ばれるようになったが、オットーは大声で泣きながら「パパの遺体が運ばれてから、そう呼んでよ!」と周囲の者に言ったという。

スペインでの生活(1922~1928年)

母がハプスブルク家の出身であったスペイン国王アルフォンソ13世は、ヨーロッパ王室のなかでハプスブルク家を寛大に扱ってくれた唯一の君主であった。アルフォンソ13世は、カール1世が死去した日の晩に、どういうわけかハプスブルク家の子供たちの面倒を見なければという義務感に突如とりつかれたと語っている。連合国の大使会議はハプスブルク家がマデイラ島を出ることを阻止しようとしたが、アルフォンソ13世は「諸君らがいま彼らの出航を阻止するならば、彼らを迎えに行くために軍艦を送り込むぞ!」と言ってオットーらをスペインに迎え入れた。

アルフォンソ13世はエル・パルド宮殿を用意してくれた。しかしこの地は過酷な気候であることから、1922年8月18日、一家は同国の小さな漁村レケイティオにある、イサベル2世の夏の離宮であったウリバーレン宮殿に移った。地元の公共団体が家賃を肩代わりしてくれ、さらに地元住民が生活必需品を融通してくれるなど、困窮したハプスブルク家は当地で人々に温かく支えられた。

やがて所有者が自分で住むことになったため、同年冬にはウリバーレン宮殿から引っ越さざるをえなくなった。スペイン北部の海沿いにある保養地サン・セバスティアンで、シーズンオフの間だけ過ごすことをホテルに認められてここに住むようになった。オーストリアとハンガリーの貴族たちが宿泊費用を負担してくれたが、彼らに多額の出費をさせることになって申し訳ないと母ツィタが思ったことから、一家は再びレケイティオの地に引っ越した。1923年6月6日にレケイティオに戻ってきた一家が目にしたのは、「ツィタ」「オットー」という横断幕が掲げられた家々と、打ち上げ花火による人々の歓迎であった。結局ウリバーレン宮殿に戻った一家は、それから1929年までここを居住地とした。

レケイティオに腰を落ち着けたオットーたちは、とにかく勉学に励まなければならなかった。アルフォンソ13世はオットーを首都マドリードの学校に通わせようと申し出てきたが、ツィタはこれを丁重に断った。「皇帝および王」であるオットーは、ツィタが選び抜いた教師陣によって、オーストリアやハンガリーの非常に高度な教育を施されることになった。とりわけブラツォビッチ教授の影響を大きく受け、オットーはドナウ川周辺の諸民族を愛するようになった。

のちにオットーは、「朝6時から8時まで自主学習、30分の休憩のあとに12時まで授業、午後2時から4時まで授業、5時から7時まで自主学習という日課で、その他の時間は妹のアーデルハイトや、他の弟たちと過ごした。」と当時を回想している。オットーはかつてフランツ・ヨーゼフ1世が少年時代に受けたのと同様に、多くの言語を学ばせられることになった。それは、オットーが数多の国々(旧ハプスブルク君主国)を統治する日がいつか来ることを期待してのことであった。この教育の甲斐あってオットーは、ドイツ語、ハンガリー語、クロアチア語、英語、スペイン語、フランス語、ラテン語を流暢に話すようになった。

ベルギー移住

ルーヴェン・カトリック大学に進学

1928年、16歳のオットーは家族から離れてルクセンブルクで暮らしていた。ベネディクト会のギムナジウムに通学し、大学入学に向けての準備を行っていた。パリかロンドンの大学への留学も考えられたが、大都市での生活は当時のハプスブルク家には経済的負担が重かったため、ルーヴェン・カトリック大学に決定された。一家はルクセンブルクにほど近いベルギーへの転居を願い出て、ベルギー政府からの許可を得た。

1929年からはベルギーに住む母方の叔父フェリックス・ド・ブルボン=パルムの庇護を受けつつ、ブリュッセル近隣にあるベルギー王室から貸し与えられたシュテーノッケルゼールのハム城で暮らすようになった。オットーはここでは「ハプスブルク」ではなく、ロートリンゲン家から受け継いできた先祖伝来の「バール公爵」を名乗った。この称号はベルギーの人々から好意的に受け止められた。

1930年11月20日、オットーは成人年齢である18歳に達し、フランツ・ヨーゼフ1世の成人式に準拠して儀式が執り行われた。この成人式は報道関係者の注目を集め、王政復古についての話題が巷に溢れた。

大学での学業に専念するために、オットーはこの後も当分は母ツィタを自分の代理人とすることを表明した。この後オットーはパリを頻繁に訪れるようになり、母方の伯父シクストゥス・フォン・ブルボン=パルマによって社交界に顔つなぎをしてもらった。

オットーが成人を迎えるこの時期、旧ハプスブルク帝国傘下の諸国では、かつての帝国の長所や利点を公然と力説する政治家が現れるようになった。旧協商国においても、ルーマニアのユリウ・マニウ首相が、1930年に堂々と「以前のオーストリア=ハンガリー帝国は、均一な官僚制のもとで明確に分離された有機体だったが、ヨーロッパにとっても、多くの利点や長所のある有益な共同体でもあった」と発言している。またハンガリーの新聞は、王政復古の可能性について何度か記事にしている。

ベルリン滞在

1932年頃から、オットーはドイツの政治家たちの知遇を得るようになった。オットーは『オーストリアの農民の財産相続権と不可分性について』というテーマの博士論文を書こうと考えていたが、対象となるはずのオーストリアはハプスブルク家を国外追放にしていたため、農業政策に関して世界的に有名だったベルリンのマックス・ゼーリング教授のもとを訪れていた。当時のドイツは国家社会主義者が伸張していた時期で、政治や政党に多大な興味を持っていたオットーは、この頃にアドルフ・ヒトラーの『わが闘争』を購入した。これを読んだオットーは、ヒトラーがいずれ大きな戦争を起こそうとしていると感じ取ったという。

ベルリンでの滞在を終えようとしていたオットーは、招待に応じてパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領を訪問した。ヒンデンブルクは、オーストリアの勲章だけを身に付けてオットーにこう言った。「殿下、ご存じでしょうか。このベルリンではただ一人の人間だけがハプスブルクに敵意を抱いています。それはオーストリア人のおかしな伍長です」それは、のちにドイツ首相となるヒトラーのことを指していた。

次にオットーは、ハプスブルク家と同じく帝座を追われた旧ドイツ皇室ホーエンツォレルン家の人々を表敬訪問した。オットーを出迎えたのは、ナチス突撃隊の恰好をしたアウグスト・ヴィルヘルム・フォン・プロイセン皇子であった。アウグスト・ヴィルヘルム曰く、「総統の代わりに貴方をお迎えいたします。総統はぜひ貴方とお話がしたいとおっしゃっています!」

台頭しつつあったヒトラーは、オーストリアをドイツに併合する助けになりそうな傀儡君主にできるかもしれないとオットーを見ていた。しかしヒトラーの期待に反し、オットーはオーストリアの独立を望んでおり、まずオーストリアに王朝を復活させることによって中欧・東欧の地にハプスブルク君主国を再興することを目的としていた。

イタリアからのアプローチ

イタリアのベニート・ムッソリーニ首相は、母のツィタとオットーに対して、ハプスブルク家の再興は自分たちの共通の目標になりうると説得を試みた。1932年にイタリアの新聞は、中欧の支配者としてはヒトラーよりもハプスブルク家のほうが良いという意見を掲載し、間接的にハプスブルク家の王政復古を後押しした。ムッソリーニはツィタをローマに招き、イタリアの王位継承権のある王女がオットーと結婚するのを見たいと彼女に話した。ムッソリーニの狙いは、ハプスブルク家とイタリア王家を合体させることによって、中南欧を貫いてイタリアに王朝の正統性を付与することであった。このようなオットーの縁談についてのニュースは、1930年代初頭のヨーロッパの新聞では誤報も含めて定期的に流された。とりわけ、当時イタリア国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世の娘のうち最も若かったマリア王女との婚約の噂はマスコミの格好の材料となった。

1935年6月16日、オットーはルーヴェン・カトリック大学の全課程を修了し、政治学と社会学の博士号を得て大学を卒業した。

オーストリア共和国との関わり

「皇帝の自治体」

オーストリアでは、オーストリア社会民主党の私的軍隊である「共和国防衛同盟軍」と政府の護国軍とが対立し、不安定な政情となっていた。オーストリアの議会制は事実上崩壊していた。隣国ドイツではナチス党が急速に勢力を拡大し、オーストリア国内では大ドイツ主義にもとづきドイツに吸収されることを望む声が高まっていた。

ドイツとの合邦を望む声が高まる一方で、君主主義的感情もまた増大しつつあり、オーストリアの地方自治体は当時ベルギーに住んでいたオットーに名誉市民の称号を授与し始めた。毎年「皇帝の自治体」という名のリストが新しく公表されるようになり、最終的にオットーを名誉市民とした地方自治体の数は1,603以上にも及んだ。ハプスブルク法の失効を求める署名運動が、25もの君主主義者の団体によって繰り広げられた。運動初期の代表的なものとして、チロル地方の農村アムパスの村長らによる覚書を次に例示する。

こうした情勢下で、1932年に首相となったエンゲルベルト・ドルフースは君主主義をナチズムの対極としてとらえ、オットーをオーストリア独立維持のキーマンであると見なした。1933年にヒトラー率いるナチスがドイツで政権を取ると、情勢はますます逼迫した。1934年、ドルフースは首相官邸を襲撃されてオーストリア・ナチスに殺害された。

ドルフースに代わってオーストリア首相に就任したクルト・シュシュニックは、先任首相の誰よりもハプスブルク家の主張に同情的であり、その在任中は絶えずオットーと協議し、オットーを政府の仕事について十分な消息通とした。君主主義者であったシュシュニックは「ハプスブルク家の復位はオーストリアの国内問題である」と主張して、その問題に関するオーストリアの決定権を一貫して擁護した。

1935年7月にはハプスブルク法が廃止され、皇室財産の多くがハプスブルク家のもとに戻った。こうしてオットーは、オーストリアにおいて最も裕福な者のひとりとなった。この時期、フランスの新聞各紙は「ハプスブルク家がオーストリアに戻ってくるのだろうか?」と問いかけている。

しかしユーゴスラビア政府が「ハプスブルクの復位を防ぐためには宣戦布告も辞さない」と明言していたり、ヒトラーが猛烈な反ハプスブルク論者であったりして、君主制の復活はほとんど不可能な状況だった。数年前にはハプスブルク家の復位を支持していたイタリアですら、この時期には反対を表明していた。

シュシュニック首相に書簡を送付

オットーは、ナチス・ドイツによるオーストリア併合を何としてでも阻もうとしていた。1937年の終わりから1938年の始めにかけて、オットーは自分の話に耳を傾ける者すべてに、ヒトラーをウィーンから遠ざけておくにはハプスブルク家の再興しかない、と口にしていた。ドイツとの併合に反対するオーストリア国民にとっては、オットーのもとでの君主制の復活が、ドイツの侵略を防ぐための最も理にかなった方法であると思われた。オットーの25歳の誕生日であった1937年11月20日、ウィーンの街は、旧帝国を象徴する色である黒と金で飾り立てられた。ジェラルド・ワーナーによると、オーストリア・ユダヤ人は、王朝国家の再興は第三帝国に立ち向かうのに十分な決意を与えると信じていたので、ハプスブルク家の復活を最も強く支持するグループのひとつだった。

ヒトラーがウィーンに最後通牒を送った直後、オットーはベルギーからシュシュニック首相に書簡を送った。

オーストリアのカトリック精神をナチス・ドイツから守ることの重要性や、ハプスブルク家の正統な後継者としての自分の覚悟などを訴えたうえで、オットーはさらに次の3つの要求を続けた。

- ドイツあるいはオーストリアの国家社会主義者に対して、これ以上の譲歩をしないこと

- ドイツから新しい要求や脅しがありそうだと感じたら、即刻知らせること

- もはやこれ以上は国家社会主義者に抵抗しがたいと感じたら、状況にかかわらずオーストリアの首相職を譲ること

- オットー作戦も参照。

シュシュニックはオットーの申し出を丁重に断った。その理由は、「ハプスブルク家の復興は即座にドイツの攻撃を招くから自殺行為になるだろう」とドイツに言われたことによるものだったが、結局のところ、ハプスブルク家の復興とは関わりなくドイツはオーストリアへの侵攻を開始した。ヒトラーはオットーをオーストリア併合の最大の障壁だとみなしていた。ナチス・ドイツによる一連のオーストリア侵略計画は、「オットー作戦」と呼ばれていた。

1938年3月13日、オーストリアはドイツに併合され、「オストマルク」と改称された。その後、併合(アンシュルス)を事後承認するか否かを問う国民投票が実施されると、オットーはパリから声明を発してこの国民投票に抗議したが、帰趨にはほとんど影響を与えなかった。

なおシュシュニックは、あくまでヒトラーの政治的敵対者であって、決してドイツとの合併そのものに反対ではなかった。のちに発見された史料によるとシュシュニックは、ドイツとオーストリアの合邦を果たしたうえでオットーを「帝国摂政」とし、ヒトラーを首相とする構想を抱いていた。自身の存在の重要性の誇示や、ハプスブルク家の扱いをめぐる対立などの理由があって、ヒトラー政権下での合邦に反対したのである。また、シュシュニックはオットーに宛てた手紙のなかで、「もしもオーストリアがドイツに併合されるとしても、それは王朝抜きに行われるべき」、「ドイツによるオーストリア併合はおそらく新しい戦争を生み、全く新しいヨーロッパにつながる王朝復活のいくばくかの希望を抱かせるだろう」などと述べている。シュシュニックは王朝復活のためには、勝ち目がないと分かっている戦争にオットーを関与させるわけにはいかなかったのである。

第二次世界大戦中

ヨーロッパでの活動

オットーは第二次世界大戦のはじめ、数千人のオーストリア・ユダヤ人を含む約15,000人が国外に脱出するのを手伝うことに関与した。大戦中、ナチス体制はオットーを死刑にすることを宣告した。ルドルフ・ヘスは、オットーを捕らえた場合、すぐに処刑を実行するように命じた。ヒトラーの指示によってハプスブルク家の領地はすべて国家に収用され、それは大戦が終わった後も戻ってきていない。オーストリア君主制復活運動の指導者たち、つまりオットー支持者のリーダーたちはナチスによって逮捕され、その大部分は処刑された。フランツ・フェルディナント大公の遺児であり、オットーの支持者として熱心に活動していたマクシミリアン・ホーエンベルク公爵とその弟エルンスト・ホーエンベルク侯爵も、ダッハウ強制収容所に送られている。

1940年5月9日は母ツィタの48歳の誕生日であり、内輪で祝い事が行われていた。翌10日、ドイツはベルギーへの侵攻を開始した。その日オットーは弟カール・ルートヴィヒとともに用事があって町へ出ていたが、ふたりの乗る車のすぐ後ろに爆弾が落とされたという。ドイツがいつかベルギーに侵攻してくることは十分に予想できたので、すでに重要書類や皇室財産などはフランスに移送済みであったが、この日にドイツ軍が攻めてくるとは誰も考えていなかった。

さらにフランスがドイツ軍によって占領されると、オットーは家族とともにパリから退去して、ボルドーのポルトガル領事であるアリスティデス・デ・ソウザ・メンデスの発行したビザを持ってポルトガルに逃れた。ヨーロッパの西端まで来てもまだ安全とは言えず、ヨーロッパ大陸からカナダに発った。続いてアメリカに移り、1940年からワシントンD.C.に住んだ。歴史の浅い新大陸において、旧大陸を代表する伝統を持つ名門王家ハプスブルク家は絶大な注目を集めることになる。

1941年、ヒトラーによって母と弟たちともどもオーストリアの市民権を奪われ、無国籍となった。

アメリカでの活動

アメリカへの亡命中も、オットーはオーストリア帝位とハンガリー王位の公式な仮継承者のようにふるまい、周囲から「陛下」と呼ばれることに異を唱えなかった。また、連合国の上層部もオットーをオーストリアとハンガリーの代表のように扱った。弟フェリックスとともにアメリカ合衆国議会議事堂を視察した際、議場に入ったオットーは盛大な拍手をもって議員たちに迎えられた。民主党上院議員アルバン・W・バークリーからは、「上院は陛下をオーストリア国民の代表として歓迎いたします」と挨拶されている。

ニューヨークの高級ホテル『エセックスハウス』に本部を構えたオットーは、ヒトラーと戦うオーストリア人部隊を編成しようと考えた。母ツィタおよび弟ローベルトとフェリックスとともにフランクリン・ルーズベルト大統領とアメリカ政府に接触し、祖国解放のためにアメリカ軍の中に「オーストリア人部隊」を創設しようと試みるが、この考えはアメリカの移民仲間から強い抗議を招き、実現することはなかった。アメリカ陸軍省は、多くのオーストリア人がハプスブルク家の再興にあまり関心がないことを認識するまで、オットーの軍事計画に好意を寄せていた。

「オーストリア人部隊」は実現しなかったものの、しかしながらオットーは、オーストリアの都市(特に首都ウィーン)への爆撃を、アメリカに中止あるいは制限させることに成功した。また、少なからずナチスに加担したオーストリアを「ナチスに征服された国家」に含めてもらうこともできた。この時期のオットーは以下の目的のための活動を行った。

- オーストリア亡命政府の認知活動

- 南チロルのドイツ語を話す人々の権利保護

- ボヘミアと東ヨーロッパのドイツ語を話す住民の強制退去への反対

- 東ヨーロッパをソビエト連邦のヨシフ・スターリンの支配下に置くことへの反対

オットーは連合国の首脳たちに高く評価されていたため、1942年9月にハンガリー首相カーロイ・ミクローシュは同国執政ホルティ・ミクローシュに対して、連合国が勝利した際にはオットーとルーズベルトとの良好な関係を考慮してハプスブルク家の再興を検討せねばならない、という内容の覚書を送っている。

大戦末期、イギリスのウィンストン・チャーチル首相が積極的に提案した「ドナウ連邦」計画(実質的にオーストリア=ハンガリー帝国の回復である)に対して、オットーは賛意を表明した。しかし、旧ハプスブルク継承諸国のすべての亡命政府と政治的指導者が王政復古に激しく反対したうえ、スターリンが「ドナウ連邦」がイギリスの影響を強く受けた反ソビエト的なものになると判断したことによって、この計画は頓挫した。

1944年までワシントンに滞在したが、大戦の終末期になるとオットーとその家族はヨーロッパに戻り、フランスとスペインに数年間住んだ。ナチスによって市民権を奪われたことによってオットーは事実上の無国籍となっていたが、1946年にシャルル・ド・ゴールの介入のおかげで、モナコ公国からパスポートを与えられた。また、マルタ騎士団もオットーをマルタの騎士として外交旅券を発行したし、のちにはスペインからも外交旅券を与えられた。

冷戦期

オーストリア独立に際して

戦後、オーストリアは連合国の占領統治を受けたが、その中心となった国はウィーンを占領区としたソ連だった。ソ連はカール・レンナーによる政府を樹立し、既成事実として西側諸国に承認させた。この時期オットーは、アメリカのハリー・S・トルーマン大統領に宛てて、レンナー政府をソ連の傀儡だと主張する手紙を送っている。オットーの猜疑心はけっして特殊なものではなく、西側諸国と西部オーストリア諸州もレンナー政府に強い疑念を抱いていた。レンナー政府はかなりの数の共産主義者を含んでいたことから、西側諸国はレンナー政府を「国民的政府の代表ではない」として、5ヵ月のあいだ承認しなかった。

1952年、フランシスコ・フランコからスペイン王位の打診があったが、オットーはこれを謝絶した。

1955年5月15日、オーストリアと連合国との間でオーストリア国家条約が締結された。オーストリアとドイツとの合邦を禁止する条項が主な内容であるが、その国家条約の中には再びハプスブルク家の復位を禁止する条項が盛り込まれていた。これはソ連の意向が強く反映された結果ともいわれる。この条約によってオーストリアは独立を回復したが、独立後のオーストリアにオットーの居場所はなかった。オットー以下、ハプスブルク家の人々はふたたび国外追放の身となった。1956年、オットーはニーダーエスターライヒ州政府によりオーストリア市民として認知され、「オーストリアを除く全ての国で有効な」オーストリアのパスポートを与えられた。

なお、ハンガリーでもソ連の影響力が強まり大戦当時のホルティ政権ではなくなっていたことから、ハプスブルク家の復位を検討するという話は立ち消えになっていた。オーストリアにおいてもハンガリー等においても、ハプスブルク家は現実政治における存在感をほぼ喪失した。

1961年、ハプスブルク危機

1960年代初期のオーストリアでは、オットーの帰還が政界を支配した問題であった。当時のオーストリアにおいて国内に大きな騒ぎをもたらした論争は、オットーの帰還問題ただ一点のみだった。いわゆる「ハプスブルク危機(Die Habsburg-Krise)」である。オットーの帰還の是非をめぐって、最終的には大連立政権が崩壊することとなる。

1960年代のオーストリア警察は、「共和国の敵」が国内に侵入したのではないかと疑って、複数の機会にオットーを捜索している。

ハプスブルク家の構成員は、ハプスブルク法を受諾すれば帰国することができた。1958年2月、オットーは「オーストリア国家市民としてオーストリアの現行の法律を承認し、『共和国の忠実な市民』となる」と宣言した。しかし、当時の首相ユリウス・ラープ(オーストリア国民党)は、オットーの帰還によって左派が急進化することとオーストリア国民党が分裂することを恐れ、「ハプスブルク家の人間であること、およびそれに伴う支配権要求を放棄する旨が明確に述べられていない」という口実でオットーの宣言を却下した。

1961年7月、オットーは弁護士を通してオーストリア帝位請求権の放棄を宣言した。これを受けての内閣評議会では79対78と賛成・反対意見がほぼ均等に分かれ、ただ単に合意形成には至らなかったことを記録するに留まり、結論は出さなかった。1963年5月24日、行政裁判所はオットーの宣言を認定した。にもかかわらず、オーストリア社会党とオーストリア自由党はオットーの帰還を承認しないと表明した。1963年7月にオーストリア内務省は、オットーがスペイン外交官パスポートしか所有しておらずオーストリアのパスポートは持っていないため、入国は認めないとする通達を公安監督局や連邦警察に出した。これにはオーストリア社会党の圧力があったとされる。

最終的に、王党派を支持層のひとつに抱えるオーストリア国民党とオーストリア社会党による大連立政権は崩壊した。オットーは国民党にとってより楽な状況を作るべく、新しい選挙がおこなわれるまではその問題を強く推進しないことに国民党と同意した。1966年6月1日、オットーはようやく正規のオーストリアのパスポートを入手した。同年8月11日、オットーがオーストリアに入国したとの誤報が広まり、翌日ウィーンに「社会主義学生同盟」の抗議運動が組織された。同年10月31日、オットーはインスブルックを短期間訪問したが、これは社会主義系の新聞には「8月の訪問に対する反応を見ての慣らし作戦」と報じられた。社会党は、大部分の国民はオットーの入国を望ましいとは考えておらず、こうした危険を招いたのは国民党政府の責任であると非難した。オットーは1967年にオーストリア入国を果たしたが、その時は国民党の単独政権であった。なお、この後にもオットーに対する左派陣営の反発は続き、卵を投げつけられたり暗殺を予告されたりした。

なお、ハプスブルク法を受諾した後もオットーは、オーストリア帝位継承権は放棄したもののハンガリー王位はその限りではないとして、自らハンガリー国王を称することがあった。

欧州議会議員

汎ヨーロッパ連合会長に就任

リヒャルト・クーデンホーフ=カレルギーの要請に応じてオットーは、1936年に国際汎ヨーロッパ連合の会員になっていた。当時のオットーには何か信念があったわけではなく、クーデンホーフ=カレルギーに対する友情から入会したにすぎなかったが、第二次世界大戦中にアメリカに亡命してヨーロッパを遠くから見ることによって、オットーは「ヨーロッパ人」という意識を強く持つようになった。

1972年、国際汎ヨーロッパ連合初代会長であったクーデンホーフ=カレルギーが死去。オットーは臨時会長となり、翌1973年に正式に第2代会長となった。

立候補、初の選挙戦

ある日、親しい友人で欧州議会議員のハインリヒ・アイグナーから、欧州議会議員に立候補すべきだと勧められた。オットーは非常に評価していたフランツ・ヨーゼフ・シュトラウスの意に反する行動をしたくなかったため、「オーストリア国籍を手放したくない」という理由でいったん断った。やがてシュトラウスがオットーの立候補を快く思っていることが伝えられたが、今度は出馬するにあたって国籍が問題になった。

オットーの立候補の動機は、オーストリアではほとんど理解されなかった。そのためオーストリア以外から出馬せねばならなかったが、当時は二重国籍を有する人はほとんどいなかった。オットーは1978年に大慌てで西ドイツ市民になった。西ドイツの国籍を得られたのは、立候補の最終受付日の前日のことであった。ドイツ国籍を得たオットーは、公式の名前を「オットー・フォン・ハプスブルク」とした。オットーの政界入りを非難する声はドイツでも多くあり、以下はその代表例である。

- 「もし70年前に退位した王家の一員が再び政界に入ったら、それはヨーロッパにとって恐ろしい出来事である」(元ベルギー首相ガストン・アイスケンス)

- 「オットー・フォン・ハプスブルクは、ドイツにとって哀れな名刺のようなもの」(当時の西ドイツ首相ヘルムート・シュミット)

特にドイツ社会民主党党首ヴィリー・ブラントは、選挙中にオットーに付きまとい、ビアホールや居酒屋で話されるようなオットーの言葉遣いはストラスブールでは論外だと非難した。

オットーは、バイエルン州第一党の(西ドイツ)キリスト教社会同盟から、1979年7月19日に欧州議会議員となった。

1989年、汎ヨーロッパ・ピクニック

1989年の夏、オットーは講演のためにハンガリーの都市デブレツェンの大学を訪れ、その夜に「民主フォーラム」の企画した食事会に参加した。この食事会の際にハンガリーとオーストリア国境の有刺鉄線の話題が出て、同伴していたオットーの娘ヴァルブルガが「鉄のカーテンや有刺鉄線を取り払うべきその場所に、国境で皆でピクニックに出掛けましょうよ」と言った。これがきっかけとなって、1989年8月、多数の東ドイツ市民がハンガリー・オーストリア国境を越えて西ドイツに亡命する汎ヨーロッパ・ピクニックが起きた。

オットーはこの後ハンガリーで急速に知られるようになり、さまざまな政党から接触を受けるようになった。ハンガリー大統領候補になるつもりはないかと尋ねられたこともあったが、オットーは議会政党の利害によって選出されることを嫌った。また、ハンガリー大統領になるよりも欧州議会での仕事のほうがハンガリーのためにできることが多かったため、辞退した。オットーはこれについて次のように語っている。「もしも状況が違っていたなら、つまりハンガリー国内のほうがハンガリーのために働けるのだったら、私は違う形を選択したでしょう」

クロアチア独立の後押し

ユーゴスラビア社会主義連邦共和国が解体された時、オットーはヨーロッパ諸国に働きかけ、1991年に独立したクロアチアを国家として承認するようにさせた。この時セルビアの民兵組織アルカン・タイガーの指導者の一人が、バルカン半島の政治に鼻を突っ込んだ際にフランツ・フェルディナント大公夫妻に何が起きたかに触れてオットーを脅迫した。

この脅しに対してオットーは、みずからサラエボに乗り込むことで応えた。この時オットーは「この悲劇の循環が閉じるのを祈って」サラエボに赴いたのだと語っている。

晩年

欧州議会からの引退後

1999年に欧州議会議員を辞めた後も、精力的に政治活動を続けた。2004年、オットーは「ヨーロッパの将来はキエフとリヴィウで決せられる」と発言した。フランスと同程度の面積を持ち、人口5000万人を擁するウクライナを見て、共産主義体制だった諸国に民主政治を拡大できるかを試そうとしたのである。

1922年から84年間務めていた家長の座を、高齢のため2006年いっぱいで長男に譲り、2007年からカールがハプスブルク家家長となった。その後もしばらくは元気な姿を周囲に見せていたが、2009年に自宅の階段から落ちて以来、万全な体調ではなくなってしまった。

死去と葬儀

- オットー・フォン・ハプスブルクの死と葬儀も参照。

2011年7月4日、ドイツ南部ペッキングの自宅にて98歳で死去した。オットー逝去の報が伝わったハンガリーでは、ただちに議会での黙祷がおこなわれた。

葬儀は7月16日、故国オーストリア・ウィーンのシュテファン大聖堂において、ウィーン大司教クリストフ・シェーンボルンの司式により営まれた。いくつかのメディアにおいて、オットーは「最後の皇帝」「最後のハプスブルク一族」として記載されている。

葬儀には、欧州議会議長イェジ・ブゼクや、ハインツ・フィッシャー大統領やヴェルナー・ファイマン首相らオーストリア共和国首脳、そしてスウェーデン国王カール16世グスタフ、ルクセンブルク大公アンリ、リヒテンシュタイン侯ハンス・アダム2世やブルガリア元国王かつ元首相のシメオン・サクスコブルクゴツキ、ルーマニアの元国王ミハイ1世などの各国君主・元君主、イギリス、スペイン、ベルギー、ヨルダン、バチカンなどからも国王やローマ教皇の代理が出席し、帝国時代の伝統衣装を身にまとった市民ら約1万人が参列した。

帝国時代の国歌『神よ、皇帝フランツを守り給え』の唱和をもって葬儀は締めくくられた。ミサと棺の行進は、公共放送局であるオーストリア放送協会が中継放送をおこなった。ハプスブルク家の伝統に従い、オットーの遺体は同市のカプツィーナー納骨堂に安置され、心臓はハンガリー北西部のパンノンハルマの大修道院に翌17日に納められた。

オーストリア市民の間では、帝国時代の栄華を懐かしむ声が出る一方で、もはや民間人になったハプスブルク家の葬儀を共和国政府が支援したことに批判的な声も聞かれた。

歴史家のカール・フォルセカは、大勢のオーストリアとヨーロッパの政治指導者、そしてヨーロッパの王族が参列した葬儀を「不適切」な規模だと断じた。またジャーナリストのアンネリーゼ・ローレルはオットーの葬儀について、経済的に困難な時代における「現実逃避のファンタジー」だと述べた。曰く、「もしオーストリア国民が本当にそのようなことすべてを望んでいるのであれば、ハプスブルク家の財産を返還しなければなりません」。

逸話

- ユダヤ人系の作家ヨーゼフ・ロートは、熱心なオーストリア王党派であった。ロートの友人たちはアルコール依存症だった彼の飲酒癖を直そうと手を尽くしたが、何をやっても効果がなかった。1938年、ロートのハプスブルク家への傾倒ぶりを知った彼らは、当時26歳のオットーに介入を依頼した。そこでオットーはロートを自身の「貴顕謁見室」に招き(オットーが自らロートのもとに出向いたとも言われる)、「ロート、私はお前の皇帝として、お前に飲酒をやめるように命ずる」と叱りつけた。気を付けの姿勢で立っていたロートはこれに驚き、口ごもりながら「仰るとおりにします、陛下」と同意した。結局ロートは飲酒をやめることができなかったが、しばらくの間はこの「皇帝の命令」が効いたという。

- アメリカへの戦時亡命中、オットーは講演のためにアメリカを横断し、莫大な講演料を手にした。しかしそれらの報酬をすべて亡命者の救済費用や「オーストリア国民委員会」の事務所の経費などに宛てていたため、オットーには多額の借金があった。借金をようやく返済できたのは戦後になってからだという。

- 漫画『ゴルゴ13』の《ドイツはひとつ》という話に、カール4世の長男で世が世なら「ハンガリー皇帝」で、1979年から西ドイツ選出の欧州議会議員を務め、その名を「フランツ・ヨーゼフ・オットー・フォン・ハプスブルク・リンデンバウム」という、明らかにオットーをモデルとした人物が登場している。

系譜

系図

家族

1951年にザクセン=マイニンゲン公家の当主ゲオルク公子の娘レギーナ(1925年 - 2010年)と結婚した。2人の間には2男5女(モニカとミヒャエラは双生児の姉妹)が生まれており、ハプスブルク家の多産の伝統を守ったとも見なせる。死ぬまでに、22人の孫および2人の曾孫がいた。

称号と栄典

ハプスブルク家・オーストリアの勲章

- 金羊毛騎士団 (オーストリア支流)

- 騎士団長 (1922–2000)

- 騎士 (1916)

- Grand Cross of the 聖シュテファン勲章

- Grand Cross of the レオポルト勲章

- チロル貴族レジスターバッジ

他の王朝の勲章

- シチリア・ブルボン朝: Grand Cross of the 聖ヤヌアリウス勲章

- ブラガンサ家: Knight Grand Cross of the ヴィラ・ヴィコーザの無原罪懐胎勲章

- サヴォイア家: Knight of the 至聖受胎告知勲章

- ヴィッテルスバッハ家: Grand Cross of the 聖ユベール勲章

政府勲章と栄典

- バイエルン: Bearer of the バイエルン功労勲章 (1978)

- クロアチア: Grand Cross of the ドミター・ズヴォニミル王の大勲章 (1996)

- エストニア: 1st Class of the テッラ・マリアナ十字勲章 (1996)

- フランス: Grand Cross of the レジオンドヌール勲章 (2009)

- ドイツ: Grand Cross of the ドイツ連邦共和国功労勲章 (1987)

- バチカン: Grand Cross of the 大聖グレゴリウス勲章 (1980)

- バチカン: Grand Cross of the 聖シルベストロ教皇勲章

- ハンガリー: Grand Cross of the ハンガリー共和国功労勲章 (1999)

- コソボ: リバティ金賞

- ラトビア: Commander of the 三ツ星勲章

- リトアニア: Commander of the リトアニア大公ゲディミナス勲章

- ルクセンブルク: Knight of the ナッサウ家の金獅子勲章

- 北マケドニア: 功労勲章

- ローデシア: 名誉の軍隊の大司令官

- サンマリノ: Grand Cross of the 聖アガサ勲章 (2002)

- スペイン: Grand Cross of the カルロス3世勲章 (1951)

- スペイン: Grand Cross of the アフリカ勲章

- 南チロル: Recipient of 大功労勲章

非政府の栄典

- マルタ騎士団: Bailiff Grand Cross of Honour and Devotion (1959)

- ドイツ騎士団: Honorary Knight of the Teutonic Order

- 下オーストリア州: Cross of Honour in Gold of the Chapter of Lilienfeld

- 国際汎ヨーロッパ連合: Special Rank of the European Medal of the Paneuropean Union Germany

- ズデーテンドイツ国土安全協会: European Charles Price of the Sudetendeutsche Landsmannschaft

脚注

注釈

出典

参考文献

- 増谷英樹『歴史のなかのウィーン 都市とユダヤと女たち』日本エディタースクール出版部、1993年。ISBN 4-88888-207-X。

- バーバラ・ジェラヴィッチ 著、矢田俊隆 訳『近代オーストリアの歴史と文化 ハプスブルク帝国とオーストリア共和国』山川出版社、1994年。ISBN 4-634-65600-0。[[バーバラ・ジェラヴィッチ]]([[:en:Barbara Jelavich|英語版]])&rft.au=[[バーバラ・ジェラヴィッチ]]([[:en:Barbara Jelavich|英語版]])&rft.date=1994年&rft.pub=[[山川出版社]]&rft.isbn=4-634-65600-0&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:オットー・フォン・ハプスブルク">

- 江村洋『フランツ・ヨーゼフ ハプスブルク「最後」の皇帝』東京書籍、1994年。ISBN 4-487-79143-X。

- リチャード・リケット(Richard Rickett) 著、青山孝徳 訳『オーストリアの歴史』成文社、1995年。ISBN 4-915730-12-3。

- タマラ・グリセール=ペカール 著、関田淳子 訳『チタ――ハプスブルク家最後の皇妃』新書館、1995年5月10日。ISBN 4-403-24038-0。[[タマラ・グリセール=ペカール]]([[:en:Tamara Griesser Pečar|英語版]])&rft.au=[[タマラ・グリセール=ペカール]]([[:en:Tamara Griesser Pečar|英語版]])&rft.date=1995-05-10&rft.pub=[[新書館]]&rft.isbn=4-403-24038-0&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:オットー・フォン・ハプスブルク">

- 矢田俊隆『オーストリア現代史の教訓』乃水書房、1995年7月21日。ISBN 4-88708-172-3。

- 関口宏道「オットー・フォン・ハプスブルク=ロートリンゲン(その2)」(玉川大学文学部紀要『論叢』38号、1998年3月)

- 倉田稔『ハプスブルク文化紀行』日本放送出版協会、2006年。ISBN 4-14-091058-5。

- アンドリュー・ウィートクロフツ(andrew wheatcroft) 著、瀬原義生 訳『ハプスブルク家の皇帝たち 帝国の体現者』文理閣、2009年。ISBN 978-4-89259-591-2。

- 関口宏道「オットー・フォン・ハプスブルクからオットー・フォン・ヨーロッパへ:オットー戦記の試み」(『松蔭大学紀要』17号、2014年3月)

- ティモシー・スナイダー 著、池田年穂 訳『赤い大公:ハプスブルク家と東欧の20世紀』慶応義塾大学出版会、2014年4月25日。ISBN 978-4-7664-2135-4。

- ポール・ホフマン 著、持田鋼一郎 訳『ウィーン:栄光・黄昏・亡命』作品社、2014年7月15日。ISBN 978-4-86-182-467-8。[[ポール・ホフマン]]([[:de:Paul Hofmann (Journalist)|ドイツ語版]])&rft.au=[[ポール・ホフマン]]([[:de:Paul Hofmann (Journalist)|ドイツ語版]])&rft.date=2014-07-15&rft.pub=[[作品社]]&rft.isbn=978-4-86-182-467-8&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:オットー・フォン・ハプスブルク">

- 菊池良生『超説ハプスブルク家:貴賤百態大公戯』エイチアンドアイ、2016年2月。ISBN 9784908110030。

- エーリッヒ・ファイグル 著、関口宏道監訳、北村佳子 訳『ハプスブルク帝国、最後の皇太子:激動の20世紀欧州を生き抜いたオットー大公の生涯』朝日新聞社〈朝日選書〉、2016年4月。ISBN 978-4022630445。[[エーリッヒ・ファイグル]]([[:de:Erich Feigl|ドイツ語版]])&rft.au=[[エーリッヒ・ファイグル]]([[:de:Erich Feigl|ドイツ語版]])&rft.date=2016-04&rft.series=[[朝日選書]]&rft.pub=[[朝日新聞社]]&rft.isbn=978-4022630445&rfr_id=info:sid/ja.wikipedia.org:オットー・フォン・ハプスブルク">

- 岩﨑周一『ハプスブルク帝国』講談社現代新書、2017年8月。ISBN 978-4-06-288442-6。

関連項目

- 田中清玄

外部リンク

- Erzherzog Otto von Habsburg(ドイツ語)