『バフチサライの泉』 (バフチサライのいずみ、露: Бахчисарайский фонтан) は、1824年に出版されたロシアの詩人アレクサンドル・プーシキンの詩、およびそれに基づくバレエ作品。

バレエとしてはR・ザハロフ振付、B・アサフィエフ作曲の全4幕のものが最も知られている。

概要

1820年4月、自由主義的な詩作が皇帝アレクサンドル1世の忌諱に触れたプーシキンは、名目だけ官吏の地位を保ったまま帝国の南部へ追放処分を受けた。最初の任地、ウクライナ中央部のエカチェリノスラフに到着すると発熱で臥せってしまうが、偶然そこに旅行中のN・ラエフキー将軍の一家が通りかかった。プーシキンに同情的であったラエフキーは同行をもちかけ、こうして将軍一家とともにカフカース地方をめぐる4ヵ月間の旅に出ることになった。一行がクリミア半島の旧都バフチサライを訪れたのはその帰り際の9月である。

16世紀にバフチサライに建造されたイスラム教徒の宮殿には、涙の泉 (Фонтан слёз) と呼ばれる噴水があった。これは往時のクリミア・ハン国の汗が、思いを寄せていた異教徒の女奴隷の死を悼み、涙を流す噴水として作らせたものである。プーシキンはこのときの見聞をもとに、翌1821年から2年がかりで600行から成る物語詩 『バフチサライの泉』 を書き上げた。冒頭の2節は以下のとおり。

詩は韻を数多く踏んでおり、構成としては当時プーシキンが傾倒していたバイロンの影響を受けているという。なお追放中のプーシキンは収入が10等官の年俸700ルーブリのみで生活に困窮していたが、この詩の出版によって一度に3,000ルーブリの大金を手にすることとなった。

バレエ

ロシアではこの詩をバレエ化しようとする試みが1830年代からあったが、1854年にE・アンドレヤノワが複数の作曲家による楽曲を組み合わせて最初のバレエ作品を作り、好評を博した。1892年にはV・ニジンスキーの父、フォーマ・ニジンスキーが 『嫉妬の被害者』 と題して作品化している。

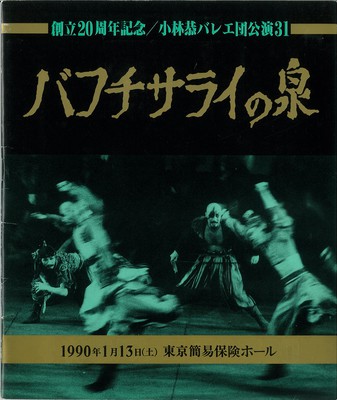

ソ連時代の1934年に作られたザハロフ版は、序章・終章つき全4幕、上演時間は約2時間30分。B・アサフィエフの音楽、N・ヴォルコフの台本、V・ホダセビッチの美術、G・ウラノワのマリア役により1934年9月28日にレニングラード国立歌劇場 (現マリインスキー劇場) で初演された。話の筋に関わりのないディヴェルティスマンをなくし、ポーランドの伝統的な音楽であるポロネーズやマズルカに合わせた踊りで物語を再現しているのが特徴。

ザハロフ版は旧ソ連・東欧圏で普及しており、1960年代までボリショイ・バレエ団で演じられたほか、今日でもマリインスキー・バレエの演目に残っている。二人のヒロインのうち、マリア役では前述のウラノワが、またたおやかな踊りのマリアとは対をなす、激しい気性のザレマ役ではボリショイのM・プリセツカヤの名演が知られている。また、ウラノワがボリショイに移籍した後は二人の共演も実現した。共演は映画«Мастера русского балета» Stars of the Russian Ballet(Lenfilm studio、1953公開)で観られる。近年では、シルヴィ・ギエムがゲストでザレマ役を踊っている。

ヴォルサコフ版

- 台本:ニコライ・ヴォルコフ

- 振付:ロスティラフ・ザハーロフ

- 音楽:ボリス・アサフィエフ

- 初演:1934年9月28日(レニングラード・キーロフ劇場)

- 主演:ガリーナ・ウラノワ

主な登場人物

あらすじ

プロローグ

- バフチサライの泉のほとりでタタール王ギレイ汗がうなだれている。失意の彼の心の裡にあるものは…。

第1幕

- ポーランド貴族の娘、マリア・ポトツキーの誕生舞踏会。

- マリアは家族や婚約者と舞踏会を楽しんでいる。

- そこへギレイ汗が率いるタタール軍が侵入。

- マリアは父と婚約者を失い、ギレイ汗に連れ去られる。

第2幕

- マリアの美しさに打たれたギレイは彼女を宮殿に伴う。

- それまでギレイから一番愛されていた寵姫ザレマは衝撃を受け、失神する。

第3幕

- バフチサライの宮殿で暮すようなった後も

- マリアは故郷を偲び、ギレイに心を開くことはなかった。

- マリアへの嫉妬で激情に駆られたザレマはマリアを刺し殺してしまう。

- 怒りのあまりギレイはザレマを手討ちにしようとするが、

- ザレマの「愛する人に殺されるなら本望」との言葉に

- ギレイは自らの手でザレマを処断することができずに終わる。

第4幕

- ザレマが崖から突き落とされて処刑された後も、ギレイは鬱々した日々を送る。

- バフチサライの泉に傍らで物思いにふける彼の脳裏からマリアやザレマの面影が消えることはない。

脚注

関連項目

- サレマ (小惑星)