釜尾古墳(かまおこふん)は、熊本県熊本市北区釜尾町にある古墳。形状は円墳。国の史跡に指定されている。

石室に装飾が施された装飾古墳の1つとして知られる。

概要

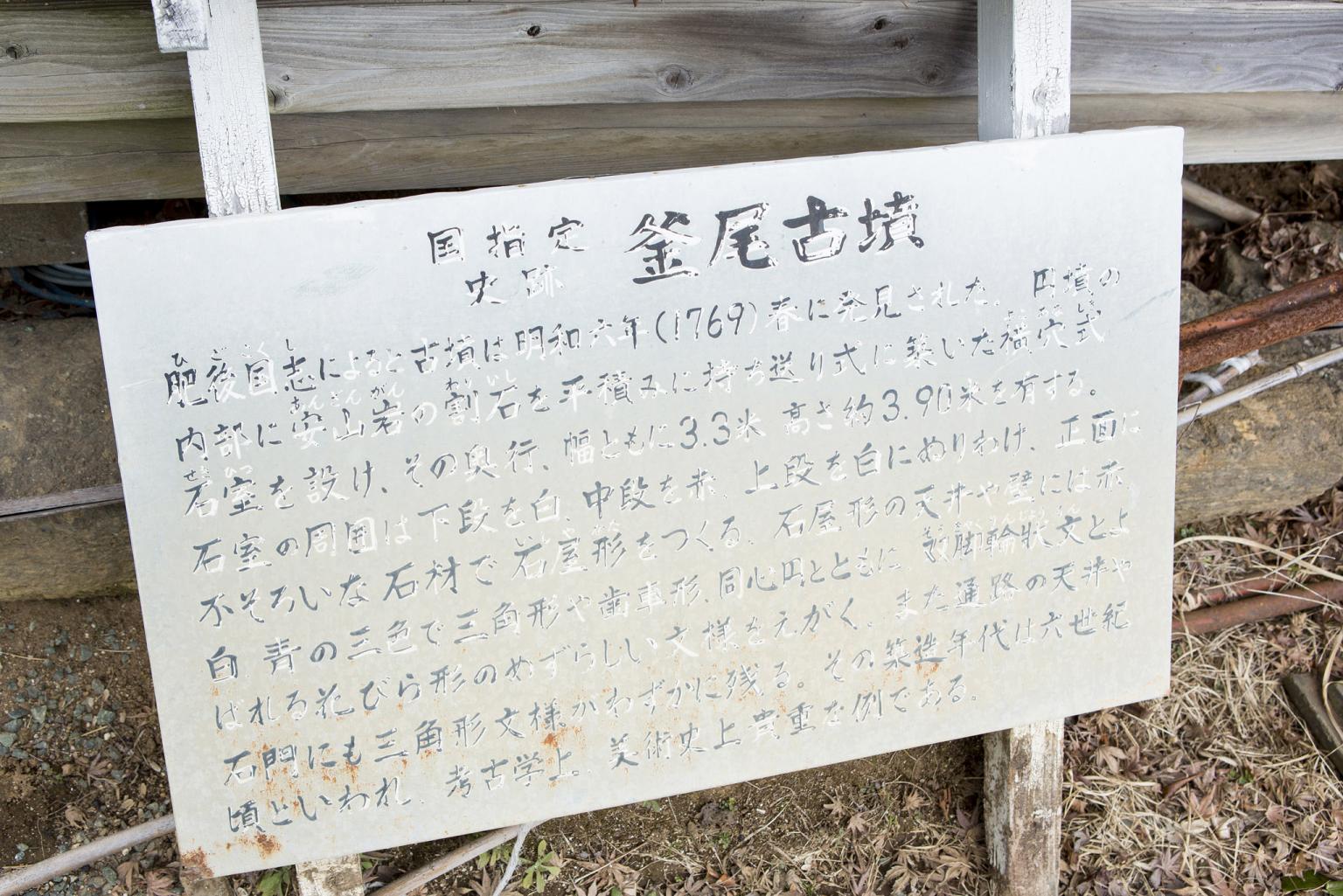

熊本県中部、熊本市街地から北方の釜尾台地の突端部に位置する古墳である。『肥後国誌』によれば、明和6年(1769年)に発見されたという。古墳の西側には現在までに天神社(釜尾天神)が鎮座し、その造営に伴い墳丘は西半が削られている。

元々の墳形は円形(現在の残存墳丘は半円形)で、直径は18メートル・高さは6メートルを測る。墳丘周囲には幅3-4メートルの周溝が巡らされている。埋葬施設は両袖式の横穴式石室で、南方向に開口する。この石室には双脚輪状文などの装飾文様が認められているほか、鉄製武具などの副葬品が出土している。この石室の様相などから、この釜尾古墳は6世紀後半(古墳時代後期)頃の築造と推定される。

古墳域は1921年(大正10年)に国の史跡に指定された。2016年(平成28年)には熊本地震により井寺古墳(嘉島町井手)等とともに墳丘に亀裂が走る等の被害が生じている。

遺跡歴

- 明和6年(1769年)、発見(『肥後国誌』)。

- 1919年(大正8年)、古墳の調査。

- 1921年(大正10年)3月3日、国の史跡に指定。

- 1990年(平成2年)、周溝確認調査。

- 2016年(平成28年)、平成28年熊本地震による被害。

- 2022年(令和4年)11月10日、史跡範囲の追加指定。

埋葬施設

埋葬施設としては安山岩製の複室構造の両袖式横穴式石室が構築されている。石室の規模は次の通り。

- 石室全長:約9.6メートル

- 玄室

- 長さ:3.6メートル

- 幅:3.6メートル

- 高さ:3メートル

- 前室

- 長さ:1.75メートル

- 幅:0.9メートル

- 高さ:1.5メートル

- 羨道

- 長さ:6メートル

- 幅:約1メートル

- 高さ:0.7メートル

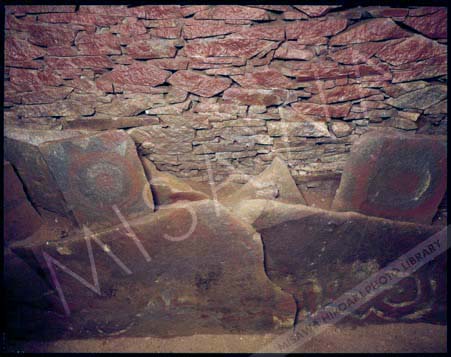

玄室の側壁は割石の小口積みからなり、壁面下部では赤色が、上部では白色の顔料が塗られている。また玄室奥壁には、死者を埋葬する石屋形が設けられている。この玄室では、赤・青・白の3色により、双脚輪状文のほか鋸歯文・三角文・同心円文からなる装飾文様が施されている。

出土品

石室からは、次の副葬品が検出されている。

- 管玉

- 鉄製品

- 剣

- 刀

- 挂甲

- 馬具

- 須恵器

文化財

国の史跡

- 釜尾古墳 - 1921年(大正10年)3月3日指定、2022年(令和4年)11月10日に史跡範囲の追加指定。

脚注

参考文献

- 史跡説明板(旧北部町教育委員会設置)

- 乙益重隆「釜尾古墳」『国史大辞典』吉川弘文館。

- 「釜尾古墳」『日本歴史地名大系 44 熊本県の地名』平凡社、1985年。ISBN 4582490441。

- 大塚初重「釜尾古墳」『日本古墳大辞典』東京堂出版、1989年。ISBN 978-4490102604。

- 「釜尾古墳」『国指定史跡ガイド』講談社。 - リンクは朝日新聞社「コトバンク」。

外部リンク

- 釜尾古墳 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- 釜尾天神と釜尾古墳 - 熊本県ホームページ

- 釜尾古墳 - 九州国立博物館「装飾古墳データベース」