太占(ふとまに、太兆、布斗麻邇)とは、獣骨に傷を付けて火で焼き、亀裂の入り方で吉凶などを判断する卜占(ぼくせん)の一種である。

概要

牡鹿(おじか)の肩甲骨を波波迦(ははか)の樹皮を炭火にしたもので熱し、その町形(まちがた、骨の表面の割れ目の模様)によって占う(『古事記』天岩屋戸段)。主に鹿の骨を用いることから鹿占(しかうら)とも称される。「ふと」は美称。

文献資料の太占

『古事記』では、伊弉諾尊(いざなきのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)が国土生成(国産み)の折りに、いかにして良き子を得ることができるか問うたところ、天つ神(あまつかみ)が太占によって占って教えてくれた、とみえる。『日本書紀』一書第一にも同様の記述があり、時日を定めて二神を再び降したとされる。『魏志倭人伝』に「骨を灼きて以って吉凶を占う」とあるのは、この太占のこととされる。

考古資料の太占

太占を含む骨卜(こつぼく)の文化は、日本列島には中国大陸または朝鮮半島から持ち込まれたとみられ、弥生時代から平安時代にかけての遺跡で骨卜に使用した卜骨(ぼっこつ)が出土している。それらの表面には火箸状の熱した金属を押し当てたとみられる点状の灼痕がみられる。使用された獣骨の多くは鹿または猪の肩甲骨で、稀にイルカや野兎の例もある。鳥取県・青谷上寺地遺跡や奈良県・唐古・鍵遺跡などの例のように弥生時代前期に出現し、古墳時代前期にかけて多くの出土例がある。古墳時代中期に一時減少するが、古墳後期から再び増え始め、奈良時代以降は牛や馬の骨も使われるようになる。

現代の太占

中国から亀卜(きぼく)が伝わると、これを神祇官の卜部氏が管掌して廃れたが、現在でも東京都青梅市の武蔵御嶽神社の「太占祭」と、群馬県富岡市の一之宮貫前神社の「鹿占習俗(県指定重要無形民俗文化財、1981年(昭和56年)5月6日指定)」として、2箇所のみ行われている。

脚注

注釈

出典

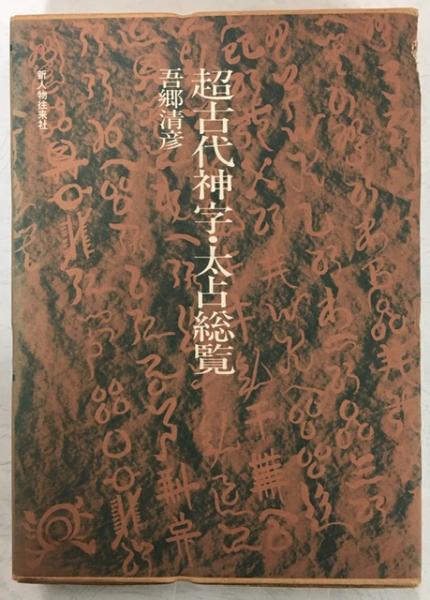

参考文献

- 江坂, 輝彌、芹沢, 長介、坂詰, 秀一「卜骨」『新日本考古学小辞典』ニュー・サイエンス社、2005年5月20日、379-380頁。ISBN 4821605112。 NCID BA72195827。

- 國分, 篤志「千葉大学大学院人文社会科学研究科研究プロジェクト報告書 型式論の実践的研究Ⅱ」第276巻、千葉大学、2014年2月28日、ISSN 18817165、NCID BA31027730。

- 神奈川県教育委員会 編『平成28年(2016年)度 考古学ゼミナール ヒトと動物の関わり-考古学から考える-』(PDF)神奈川県、2016年10月15日(原著2016年10月15日)。https://www.pref.kanagawa.jp/documents/8040/886982.pdf。

関連項目

- 太玉命

- 天岩戸

- 亀甲獣骨文字

- 亀卜

- 卜骨・卜甲